亞洲設計藝術十堂課是在中國室內裝飾協會支持下,為中國設計界量身構建的創新教育體系,是亞洲具有影響力的思想課堂。

亞洲設計藝術十堂課遍邀全球一流老師,傳授實戰經驗和思想智慧,致力于幫助設計藝術領域的精進者,建立創新認知的思維方式,為時代培養設計菁英。

十堂課,設計見真知。

十堂課學員,很高興我們又見面了。

三百多年前,上帝的蘋果幸運地砸中了牛頓的腦袋;一百年前,青霉素長在了弗萊明遺忘的培養基;十堂課第二季,我們希望有真知能親吻到你的額頭。

這背后的本質全然是運氣嗎?不,如果當初沒有跨出第一步,沒有持之以恒的毅力,運氣就不會來敲門。

迎來好運氣的,還有21世紀的亞洲設計藝術。要知道,遠在西方擴張時期,海量的舶來文化進入,使得亞洲的在地傳統與之發生了長期的抗衡與沖突。長期以來,我們形成了西方文明的中心視角,未能顧及亞洲的文明根源。在千禧年的交接,經過前面數十年前輩的積累與奮斗,亞洲設計藝術在狹縫中重新長出幼苗,在強勢的外來文化中,重新尋找自己的角色與定位。

身處其中的你,在此間茁壯成長,很有可能長成棟梁。你要提升,要突破,要像個登山的勇士那樣,挑戰不同的高峰。你深知,只有一件事可以拯救時代的淺薄與粗陋,那就是我們對永恒智慧的追求。

所以,很欣喜在亞洲設計藝術十堂課(第二季)上與你相遇。

你在課堂上課的樣子,我們都記得:

要么是津津有味地聽著老師的課程,把知識的行囊裝得滿滿;

要么握著圓珠筆,在本子上疾寫著筆記,擔心錯過一個生動的講解;有些創意十足的同學,興許還用不同的顏色筆畫著思維導圖;

要么偶爾緊蹙著眉,覺得這個知識點需要再斟酌消化,或者發到群里請教一下同學……

所有這些,我們都記在心里,構成十堂課最美麗的畫面。

十堂課,不是擁有真知灼見的老師當主角,而是每個以學習為榮的學員。你,才是值得珍視的價值。

師者:趙丹青

主題:空間與風水

師說:

風水的第一句話是:東南方是永遠的財位,第二句是:西北方是永遠的“鬼門”,第三句是:風水以坐北朝南為標本——這三句話,是趙丹青送給設計師的三字訣。

趙老師以易經智慧為經,四書五經作緯,像個探照燈,深入到傳統的中國文明,照亮東方人迥異于西方的玄學秘境。

正如他說的:“風水不是科學,是玄學,是中軸線的哲學,是中國人天人合一的智慧,是中國人內心的秘密。”

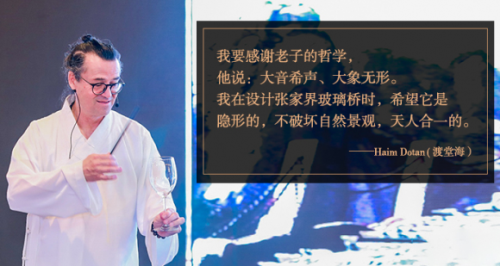

師者:Haim Dotan(渡堂海)

主題:設計予以生活靈感——從老子到張家界玻璃橋

師說:

Haim Dotan(渡堂海)同胞阿爾伯特·愛因斯坦說,“想象力相對于知識更重要。知識是有限的,想象力環繞著世界。”

想象力的誕生,是建立在故土的文明,與教育的根基之上的。中國設計要擁有想象力,就不能再全盤復制西方,而要到自身3000年的文明里找到源頭。

東方文明本來就是一池活水:蘇州素描、北京四合院、老子哲學、詩詞,都是渡堂海的設計靈感來源。如舉世矚目的張家界玻璃大橋,其理念正是來源于《道德經》:大音希聲,大象無形。連西方的設計師都知道要在東方,找到與自然相融的解決之道。所以,中國設計師要有足夠的文化自信,倚仗于你的文明,形成民族的設計哲學。

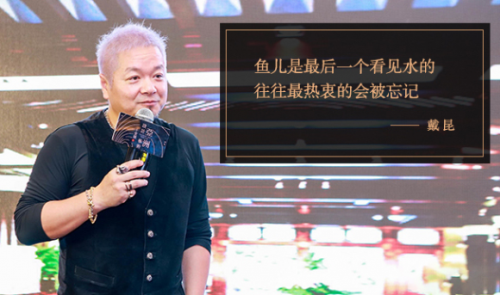

師者:戴昆

主題:色彩系統

師說:

5小時馬拉松式的課程,中途不設休息區。就是這樣驕傲、倔強,“不討好”的授課,也得到了學員們的贊揚。

領跑者戴昆,從設計手法初探,到“設計不是風格”,再到室內空間用色,一口氣就把設計師帶入他的思考維度。

特別是在空間用色方面,一直都是學員們的痛點和難點。痛在于,很重要,無人教;難在于,無標準,憑感覺。戴昆要改變這種現象,他希望能以科學、系統、深入的方式普及色彩理論。

在戴昆的授課中,我們知道色彩有情感,有溫度,有重輕重硬軟,每個設計師都可以找到自己的色彩舒適區。科學地管理顏色,空間配色就不再是一場冒險。

師者:高孝午

主題:高孝午的"凡人藝術"及公共探索

師說:

藝術的偉大,在于它是屬于神明的。可它始終關注個人的精神生活,它讓人成為一個個體的人,不至于被巨大的群眾觀念,集體主義而裹挾。這是神明通過藝術給予人的慈悲。

高孝午認為,藝術就是表達——我們要怎么活。只要活著,就有創作欲,活著就是面對我們日常的一切。

他提出了凡人藝術的觀點,認為藝術應以平等心邀約大眾,以藝術方式體驗生活的一切,讓人知道何為真,何為善,何為美。

師者:孟也

主題:項目管理

師說:

很多設計師痛苦,是他們覺得會在從事設計項目的過程中不被客戶理解,不斷妥協。這主要是沒有清晰的標準和定位,另外,沒有在心理上擺正設計師的位置。

設計,本來就是解決用戶問題的,紙上談兵容易,但使用者進入空間時不喜歡,也是沒有意義的。

設計師要將想法落地,就必須從設計管理工作切入。市場接受度與專業接受度,本質就是商業與設計的動態平衡,兩者必須是目標一致,且相互融合的。

師者:楊冕

主題:怎樣把中國傳統文化的氣當代化和在地化

師說:

當整個社會開始為貧乏的人文素養、饑餓的精神內涵、失落的民族美學而反思的時候,就意味著,公眾對精神生活開始有覺醒了。但可惜的是,更多的藝術品只是談資,文化符號淪為收藏品。

藝術家楊冕認為,鑒于目前狀態,中國的文化生態已不是如何保護的問題,而是怎樣去建立的問題。當務之急是:要在中國新的建筑設計中,建立當代化的、中國化的“氣”。

這個氣不是消失了,而是在現代主義的沖擊下“暫時隱身”,我們這一代的任務是重新找到它的存在,在當代完成轉譯。

師者:崔樹

主題:商業/辦公空間的設計

師說:

有時候,過于迷信自己的技術能力,會束縛了你的思想。特別是在面對不可預測的未來,技術偶爾失靈,會被新的力量推平一切。

所以,設計師不應成為經驗的奴隸,不當審美趨勢的附庸者。只有當你突破想象的局限,擁有自己的設計方法論,才能在丕變的時代里找到坐標與出路。

只有跳出設計框架,才看清設計的本質。有限的可能是讓自己成為一名優秀的設計師,無限的可能是忘記自己是一名設計師。

師者:王受之

主題:解構百年現代主義與中國當代設計的關系

師說:

中國設計從模仿到創新,從懵懂到清晰,從當初的篳路藍縷、羊腸小徑,到今天的鳴鑼開道——一路上轟轟烈烈、喧喧鬧鬧,直到今年,設計界開始有歸零的感覺。意味著,中國設計進入一個“九九歸一”的轉折時期,大家開始討論設計的本質問題。

然而,設計是什么?

僅僅是當下熱議的風格、形式、流派嗎?還是大眾理解的“形式”?設計背后蘊藏的邏輯是什么?有哪些我們看不見、摸不著的推手,影響了設計的發展和流變?全球化與在地化之間怎樣融合?處在變革的洪流,設計師又該如何把握方向,形成屬于我們中國的設計價值觀?

一連串振聾發聵的質問,都是王受之教授給設計師探索的方向。

師者:梁志天

主題:設計·品牌·管理

師說:

品牌建立是一個長期行為。而創始人決定了你品牌的格局、模式、機會和企業文化。

在移動互聯網和體驗時代,品牌打造的時間會縮短,但品牌要獲取長時間的聲譽,仍然需要長時間認真地執行與實踐。

當年,梁志天30歲創業,曾猶豫過是否用自己的名字命名公司。“好處是:做得好,大家都能知道你;不好是:做得不好,大家也會知道你。”

后來他想到,要堅信自己的作品可以打動業主,獲得業界認可。那么,“以我的名字作為品牌,也是希望各界人士能夠監督自己。我的名字,就是我的設計品牌。”

師者:蕭文熙

主題:管理的藝術

師說:

梁志天設計集團CEO蕭文熙老師說:“我這是全球首發課件,我將第一次向設計師們公開SLD的管理藝術。”

設計,是一個跨行業、跨學科的綜合管理,是把各種方法、資源聚集在一起,變成一個解決方案的過程。因此,設計公司更除了需要懂設計的人,更需要的是對企業管理有一套獨立思路的管理者。

管理者是公司和項目的一座橋梁,是規則的制定者和結果的檢驗者。好的設計管理,是把設計師的時間解放出來,協調部門之間,客戶之間的關系,發揮公司設計師的才能。

親愛的學員,2019年開始了……沒錯,這個說法沒有意義。

我們只是想要告訴你,這是你所擁有的時間,是你生命中的又一段旅程。

假如你愿意的話,你可以用它來做很多事情,過你想過的生活。

你以學習換來的成績,最終將定義你的人生。

與知識起舞,擁抱思想和智慧。

對抗平庸,亞洲設計藝術還需要你。

希望,上完十堂課的你,我們的故事才剛開始。